« Je ne voulais pas voir que ma souffrance venait du travail »

Plusieurs années d’enseignement et de recherche dans une université l’ont exténué au point d’être victime du syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out. Après plusieurs arrêts de travail, ce jeune chercheur se retrouve désormais au « placard » et attend son chômage pour se reconstruire doucement. Il nous livre son témoignage.

Plusieurs années d’enseignement et de recherche dans une université l’ont exténué au point d’être victime du syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out. Après plusieurs arrêts de travail, ce jeune chercheur se retrouve désormais au « placard » et attend son chômage pour se reconstruire doucement. Il nous livre son témoignage.

Aujourd’hui j’ai un doctorat, mais à quel prix j’y suis arrivé ? C’est dur de ruminer, de repenser à tout ce qui m’est arrivé. Il faut que je me reconnecte, que je renoue avec ce qui m’intéressait avant. J’ai beaucoup cogité sur ce qui m’a amené à avoir ce que l’on appelle un burn out. Je viens d’un milieu très pauvre, et pour y échapper, j’ai voulu persévérer dans les études. Quand on s’inscrit en thèse, on n’a pas droit aux bourses sur critères sociaux ni au RSA. J’ai dû faire la première année juste avec les petites économies des bourses précédentes. J’étais un peu au must de la société, mais sans thunes, avec un appart pourri, pas d’Internet ni de téléphone. Je faisais de la récup, j’allais au Secours Populaire. Au début, tu trouves ça cool, mais ça devient dur. J’ai dû frapper aux portes pour trouver un financement. à la fin de la première année, j’ai appris pendant les cueillettes que j’avais obtenu une bourse de 6.000 €. La deuxième année, à force de persévérance et de faire le lèche-bottes, j’ai pu obtenir un maximum d’heures de cours. J’étais agent temporaire de vacation. Ça porte bien son nom, tu es agent, temporaire, et tu fais de la vacation. Il n’y avait pas d’emploi du temps fixe et le salaire n’était pas mensualisé. J’ai eu ma première paie en février, tu peux travailler six mois sans rien avoir et toucher 2.000 € d'un coup. J’ai aussi fait du travail que je n’avais pas le droit de faire, comme donner des cours magistraux. Il y avait également des petits contrats pour des conférences. Je commençais à bosser la nuit, je pouvais finir les cours vers 19 h, déjà le repas du soir n’était pas évident. Il fallait rebosser après, sur les articles, les cours ou les copies. Tu ne sais pas quand tu finis, et le lendemain, il fallait retourner en cours à 8 h.

Pour rester dans le monde universitaire, il faut être compétent, on est constamment évalués. Mais la plupart des publications que l’on faisait n’avaient pas d’intérêt pour la communauté scientifique, c’était des compilations de textes qui traînaient dans des bureaux. Pour faire ces dizaines de trucs qui ne servent à rien, tu oublies tes week-ends. Ce n’est pas comme dans une entreprise où tu fais tes heures et tu arrêtes. On n’a pas d’horaires, mais des objectifs qu’il faut tenir. Tu peux faire dix ou quinze heures par jour c’est pareil. J’étais le poulain du directeur de recherche, il savait qu’il pouvait compter sur moi. Il nous faisait bosser pour sa propre stratégie, on participait à des causeries, à des publications, des colloques. C’est vachement stressant, c’est des mois de recherches pour 20 minutes d’oral et 50.000 signes hyper normés.

Presque plus de repos

Un an après, j’étais agent temporaire d’enseignement et de recherche, ATER, un contrat d’un an renouvelable une fois. Je touchais 1.650 € par mois avec des primes de temps en temps. Je ne passais pas un tiers de mon temps d’enseignement dans mon domaine. Je donnais des cours de compta, de gestion, des matières qui ne rentrent pas dans mon champ de compétences. Je pouvais passer douze heures pour préparer un cours de deux heures, je galérais terriblement, je n’avais presque plus de repos. Pendant les premiers mois, mon chef a passé son temps à m’humilier pour une virgule mal placée ou une faute de conjugaison. Je me faisais dézinguer en public, dans une espèce d’open space où il y avait tous mes collègues. Il y avait énormément d’exigence pour des textes qui n’étaient pas diffusés, pour des choses qui ne m’intéressaient pas toujours ou auxquelles je n’adhérais pas. J’étais parmi les meilleurs, mais rien n’était assez bien, il avait toujours un truc à me redire. Je crois que toutes ces humiliations avaient une fonction, nous désapprendre à dire non. Les deux premières années, j’étais syndiqué, plutôt de sensibilité anarchiste. Je n’étais pas dans une optique de dire oui-oui, mais c’est ce qui est arrivé. Je me suis rendu vite compte qu’il était impossible de faire valoir ses droits. Je me retrouvais aussi à faire toute la logistique des colloques, mettre la table, passer les micros…

Au laboratoire, quelqu’un avait été recruté comme maître de conférences, mais malgré un statut assuré, il est parti, il n’a pas supporté. Son nom est devenu tabou, on ne devait plus en parler. J’étais dans le groupe, et moi aussi j’ai fini par l’oublier. On était un peu déshumanisés, tu te coupes de plein de gens, tu n’a même plus de jours fériés. Une fille qui s’était inscrite en doctorat un an après moi a fait un burn-out à la suite de sa soutenance. Elle est restée au lit pendant un mois et a dit qu’elle ne pourrait plus assurer son travail ; c’était maintenant à moi de faire le sien en plus du mien. J’avais des semaines de 80 h, c’est la première fois que je comptais. Mon directeur de recherche s’est servi d’elle comme exemple. Son nom aussi était devenu tabou, il l’avait grillée. C’était la grande menace, te couper de ton supérieur qui peut t’aider à évoluer. J’étais choqué, mais il fallait que j’assume ses responsabilités pour ne pas être grillé moi-même. Je me rappelle d’une phrase qu’il a dite, l’université, c’est comme un chenil avec un os au milieu. Tu vois l’ambiance ? Il y avait toute cette pression, les places sont chères. Mais je ne suis pas un chien. Je préparais aussi la notation de notre laboratoire, je mettais aux normes les textes des membres. Je me retrouvais dans une situation ambivalente, à corriger les textes de certains supérieurs. J’étais vu un peu comme un fayot, mon directeur pouvait m’appeler même les dimanches, matin ou soir.

Au laboratoire, quelqu’un avait été recruté comme maître de conférences, mais malgré un statut assuré, il est parti, il n’a pas supporté. Son nom est devenu tabou, on ne devait plus en parler. J’étais dans le groupe, et moi aussi j’ai fini par l’oublier. On était un peu déshumanisés, tu te coupes de plein de gens, tu n’a même plus de jours fériés. Une fille qui s’était inscrite en doctorat un an après moi a fait un burn-out à la suite de sa soutenance. Elle est restée au lit pendant un mois et a dit qu’elle ne pourrait plus assurer son travail ; c’était maintenant à moi de faire le sien en plus du mien. J’avais des semaines de 80 h, c’est la première fois que je comptais. Mon directeur de recherche s’est servi d’elle comme exemple. Son nom aussi était devenu tabou, il l’avait grillée. C’était la grande menace, te couper de ton supérieur qui peut t’aider à évoluer. J’étais choqué, mais il fallait que j’assume ses responsabilités pour ne pas être grillé moi-même. Je me rappelle d’une phrase qu’il a dite, l’université, c’est comme un chenil avec un os au milieu. Tu vois l’ambiance ? Il y avait toute cette pression, les places sont chères. Mais je ne suis pas un chien. Je préparais aussi la notation de notre laboratoire, je mettais aux normes les textes des membres. Je me retrouvais dans une situation ambivalente, à corriger les textes de certains supérieurs. J’étais vu un peu comme un fayot, mon directeur pouvait m’appeler même les dimanches, matin ou soir.

Climat de méfiance

Même si je faisais tout ça au détriment de mon travail personnel, j’ai eu ma thèse au bout de quatre ans, avec les félicitations unanimes du jury. Au bout d’un an, mon poste d’ATER a été remis en question. Mon chef disait de me méfier de telle ou telle personne, membre du même service, il me disait de ne pas trop leur parler. Il me disait que j’étais indispensable, mais que certains étaient contre moi. Le jour où j’ai été renouvelé, c’était étrange, je n’ai pas pu exprimer ma joie, faire de pot, il ne fallait pas s’enflammer. Je voulais remercier le chef pour sa confiance, mais j’apprends des choses bizarres. Mon travail de recherche ou administratif était parfait, mais un collègue avait dit au directeur de l’université que j’avais des points faibles dans l’enseignement, alors qu’il n’avait jamais mis les pieds dans un de mes cours. Maintenant je me méfiais vraiment de lui. Pendant l’été, j’étais encore à flux tendu, on a déménagé avec ma copine dans un meilleur appart. Je commençais à m’écrouler en larmes pendant les soirées d’août. J’étais dans un comportement addictif avec l’alcool et le cannabis, ça me permettait de tenir et de ne pas prendre conscience de ce qui m’arrivait. Je n’arrivais pas à bosser si j’étais net. Ce n’était pas récréatif, c’était du dopage. Il m’est arrivé de prendre des grosses cuites sales, j’insultais des gens que j’aimais bien. J’ai appris après que ça s’appelle la décompensation... Je me posais des questions, mais j’étais dans le déni, je ne voulais pas voir que ma souffrance venait du travail. C’était déjà des symptômes du burn-out, mais je ne le savais pas. Je me demandais si j’avais des problèmes psychologiques, peut-être parce que je ne connaissais pas mon père…

« Tu bosses pour casser les étudiants »

J’avais des doutes sur le fait de savoir si je pourrais continuer l’année suivante, mais j’ai tenu tant que je pouvais me tenir debout. J’avais une sale tête, je paraissais un peu fatigué, mais, au travail, personne ne semblait s’en rendre compte. à la rentrée, j’ai repris mon poste d’enseignant. Ils avaient fait des modifications, j’étais maintenant en charge de 600 étudiants, alors que j’en avais 300-400 avant. Les TD (travaux dirigés) ne duraient plus qu’une heure, au lieu de deux. Je pouvais enchaîner six groupes dans la journée, à répéter la même chose. Comme il y avait trop de monde en première année, l’objectif était d’avoir 75 % d’échec. C’est bizarre de te dire que tu bosses pour casser les étudiants. L’année suivante le programme avait changé et j’ai dû recommencer à préparer mes cours. J’avais aussi les deuxièmes années, que j’ai dû rassurer sur leurs résultats, j’ai pu constater qu’ils avaient fait des progrès. Mais le prof avec qui j’étais en relation pour l’enseignement a baissé les notes que j’avais données, j’étais dégoûté.

Pendant les vacances de décembre, je n’ai pas eu de travail, je n’avais plus l’habitude. J’ai pu me poser un peu, m’occuper un peu de chez nous. Je me suis rendu compte que je n’avais pas encore déballé mes cartons depuis l’été. Je commençais à avoir de l’eczéma et des croûtes sur les jambes, sur le menton. C’est comme ça et avec des cernes que je suis retourné à la fac. J’étais incapable de récupérer mon énergie, même avec des siestes et des grosses nuits. Je suis allé voir le médecin début janvier, il m’a prescrit des pommades et une analyse de sang. Quelques jours après, quand le réveil a sonné, comme tous les jours à 6 h, je me suis levé, mais je titubais. J’ai fini par m’écrouler sur le canapé et j’ai prévenu la fac que j’étais malade. Le même jour, le médecin m’a appelé pour me dire que les résultats des analyses de sang n’étaient pas bons. Je lui ai dit que j’étais allongé et il m’a conseillé d’appeler tout de suite SOS médecin. J’avais des carences en magnésium et en calcium. J’ai aussi compris le sens de l’expression « avoir les boules ». Je les sentais pousser dans la gorge. Mon corps subissait un affaiblissement généralisé. J’ai eu un arrêt maladie pendant une semaine pendant laquelle je n’ai pas pu bouger.

Cauchemars et pensées barbares

Après j’étais debout, mais je n’en pouvais plus. J’ai eu un rendez-vous dans l’open space avec mon directeur, là où je m’étais déjà fait humilier. J’ai demandé à aller dehors, pour lui dire que je n’allais pas bien. Il a eu une introduction bienveillante, puis m’a parlé pendant 20 minutes de ce que je devais faire. Je disais oui, mais j’avais envie de hurler et de lui dire merde. J’étais au bord des larmes, mais je n’arrivais plus à dire non. Je lui ai quand même dit qu’il faudrait lâcher un peu la pression, que j’étais épuisé. Il m’a conseillé de me soigner, avec quelques tisanes et un verre de rouge de temps en temps. En sortant, j’étais satisfait, je croyais qu’il m’avait entendu. Mais deux jours après, il m’envoyait déjà un autre texte à corriger, quelque chose d’autres trois jours après, plus quelques autres petits trucs. Je tirais sur la corde. Ça a duré une vingtaine de jours. J’étais extrêmement angoissé, je m’écroulais souvent en larmes. Je pouvais penser à la même chose toute la journée, je n’arrivais plus à dormir, je faisais des cauchemars. Je rêvais que je me battais avec mon directeur. Des pensées barbares me traversaient l’esprit, comme l'envie de le tuer, ou de tuer sa mère pour le faire souffrir… J’avais besoin de m’exprimer, mais je ne pouvais pas dire tout le temps à ma copine ou à mes amis que ça n’allait pas au travail. Je perdais la mémoire, je ne me rappelais plus ce que j’avais fait la veille. Je n’avais plus d’appétit, plus de libido, ça n’était plus possible de continuer.

J'aurais pu y passer

J’ai commencé à me renseigner sur le burn-out, à regarder des documentaires, des livres, j’ai fait des tests pour savoir où j’en étais. J’ai vu que beaucoup de personnes ont vécu ce que je vis et que j’aurais pu y passer. J’ai recontacté la fille qui avait craqué après sa thèse, elle disait qu’elle a trouvé une place ailleurs, où elle était respectée. Quelqu’un du laboratoire, qui était dépressif, m’a conseillé de lutter, de dire que ce traitement n’était pas admissible, que ce n’était pas un problème psychologique. Mais je m’en foutais, je voulais d’abord sauver ma peau. Je ne voulais pas me faire virer et me retrouver sans rien, la précarité est un excellent levier de soumission. J’étais encore surchargé, j’ai eu un nouvel arrêt de trois semaines mi-février. Mon chef me donnait quand même du travail, ça devenait du harcèlement, mais j'étais toujours incapable de dire non, j'étais encore dans le déni. Ça n'allait toujours pas mieux et mon arrêt a été prolongé. Il me harcelait encore par téléphone, mais je ne répondais plus, j’attendaiss qu’il me laisse des messages « très urgents » pour le rappeler.. Je devais organiser des séminaires, publier des colloques, mais je ne pouvais plus. Sur les trente chercheurs de mon équipe, un seul m’a envoyé un message pour me dire qu’il avait hâte de me revoir bientôt en pleine forme.

Le chef m’appelait encore, notamment une fois, alors que j'étais dans la salle d’attente du médecin. J'ai fini par lui demander ce qu’il se passait. « Je suis en arrêt de travail, mais je dois encore travailler ? » Ce fut son dernier appel. Puis c’est la médecine du travail qui m’a informé par téléphone que j’avais atteint le nombre maximum de jours où je pouvais être payé à plein temps, soit une vingtaine, et que je n’avais plus le droit qu’à vingt autres jours à demi traitement. Après quatre ans de travail à la fac, je n’ai officiellement qu’un an et demi d’ancienneté, je ne peux donc pas prétendre à tous mes droits. Je n’avais pas apprécié que ce soit eux qui me le disent, et la médecin du travail m’avait ri au nez quand je lui avais dit que je faisais un burn-out, qui est le motif inscrit sur mon arrêt de travail. Je n’avais pas trop confiance, je n’avais pas envie de parler des dysfonctionnements internes. La médecine du travail m’avait aussi proposé deux rendez-vous avec le psy,  comme si c’était inclus dans le kit… Mon médecin traitant m’a prescrit des anxiolytiques, du Xanax. Je suis obligé d’en prendre pour oublier mes angoisses. Ça permet de se dégager de ses obsessions, de renouer avec l’environnement extérieur.

comme si c’était inclus dans le kit… Mon médecin traitant m’a prescrit des anxiolytiques, du Xanax. Je suis obligé d’en prendre pour oublier mes angoisses. Ça permet de se dégager de ses obsessions, de renouer avec l’environnement extérieur.

J’ai repris le travail quatre mois après mon écroulement physique. J’attendais les ordres, comme d’habitude, mais je n’avais ni coup de fil, ni mail. La DRH m’a appelé pour voir si j’avais repris le travail, et c’est la secrétaire qui m’en a donné. Mon absence avait désorganisé les services, ils avaient dû me trouver des remplaçants. Quand je les voyais, mes collègues me disaient limite bonjour, il n’y avait aucune empathie. Le directeur a fini par me fixer un rendez-vous la semaine suivante à 18 h, quand il n’y a personne. Je trouvais ça bizarre mais de toute façon, jamais il ne donnait les raisons de ses convocations, c’était encore plus stressant. Il a recommencé avec une intro bienveillante, et il m'a redonné des tâches avant de me dire tout de même de me ménager. Je voulais aussi passer ma qualification pour devenir maître de conférences, que j’avais déjà loupée une fois.

Mais depuis, c’est le black-out, je n’ai plus de nouvelles. J’ai été harcelé pendant mon arrêt et maintenant que je suis là, je n’ai plus rien. Il m’a grillé aussi, mis au placard. Je sais ce qu’il se passe, le chef est en train de se déculpabiliser, il dit à mes collègues que j’ai des problèmes psychologiques, que je suis instable, dépressif. On me l’a rapporté et il m’avait déjà dit des choses comme ça sur d’autres. Il parle de problèmes individuels pour déresponsabiliser l’organisation du travail. J’ai été là quand il le fallait, j’ai fait fonctionner la machine, je me suis sacrifié, j’ai accepté de travailler dans des conditions lamentables. Se retrouver au placard est très anxiogène, rien n’est vraiment dit, mais on m’a retiré toutes mes responsabilités. Je reste toujours vigilant, je n’ai jamais l’esprit tranquille. Quand je rentrerai, je regarderai mes mails, et je me dirai que ça fera une journée de plus au placard. Il met ma force mentale à l’épreuve, il n’a sans doute pas envie que je lui dise mes quatre vérités devant les autres. Il ne faut pas non plus que je déboule là-bas énervé, sinon j’aurai tout perdu.

La souffrance est normalisée

La souffrance au travail est tellement normalisée que c’est difficile de se rendre compte que ce n’est pas acceptable. Je m’étais aussi attaché à certaines libertés, comme bosser chez moi, organiser mon temps de travail, être en contact avec des jeunes. Il y avait des bons moments, même si c’était dur. Quand tu t’investis pendant plusieurs années dans un travail, c’est difficile de voir l’arrêt comme une solution, alors que s’est sûrement un bon choix. J’avais tout donné, parce que je n’avais pas envie de me retrouver au chômage. Je sais d’où je viens, je n’avais pas envie d’y retourner. Je n’avais rien, et je n’avais pas envie de me faire exploiter dans une usine. Je n’ai pas perçu tous les signes avant-coureurs du burn-out, j’avais juste entendu ce mot, mais je ne savais pas trop ce que c’était. J’avais des boutons, j’étais fatigué, j’en avais marre d’être exploité, je voulais me barrer. Mais je faisais ce que j’avais à faire, il n’était pas question de démissionner. J’avais des responsabilités, un loyer à 600 € alors que ma copine en gagne 700. Je ne suis pas un gosse de riches qui peut tout claquer comme ça, j’étais contraint par la précarité.

Maintenant, j’attends que ça se termine, mon contrat prendra bientôt fin. Je ne peux pas prévoir ce que je vais faire ou prendre des vacances. Je peux rester des journées au lit. Je commence à me reconstruire, je me rachète des habits, ce que je n’avais plus fait pendant des années, je vais chez le coiffeur, au restaurant avec ma copine. Une fois que je serai au chômage, que j’aurai une sécurité, peut-être que je parlerai. Mais je ne me vois pas rebosser tout de suite après. Je n’ai presque pas eu de vacances pendant des années, il faut que je prenne le temps de me reconstruire. Burn-out, le mot parle bien, on se consume de l’intérieur, j’avais des problèmes concrets, de santé, mais les symptômes physiques se calment en supprimant le travail. Ce n’est pas une maladie, c’est le raisonnement logique de l’organisme face à un environnement qui n’est pas adapté à l’humain.

Témoignage anonyme

Crédits dessin numéro 1 : Geralt/Pixabay - Crédit dessins 2 et 3 : Tupinicomics/Flickr

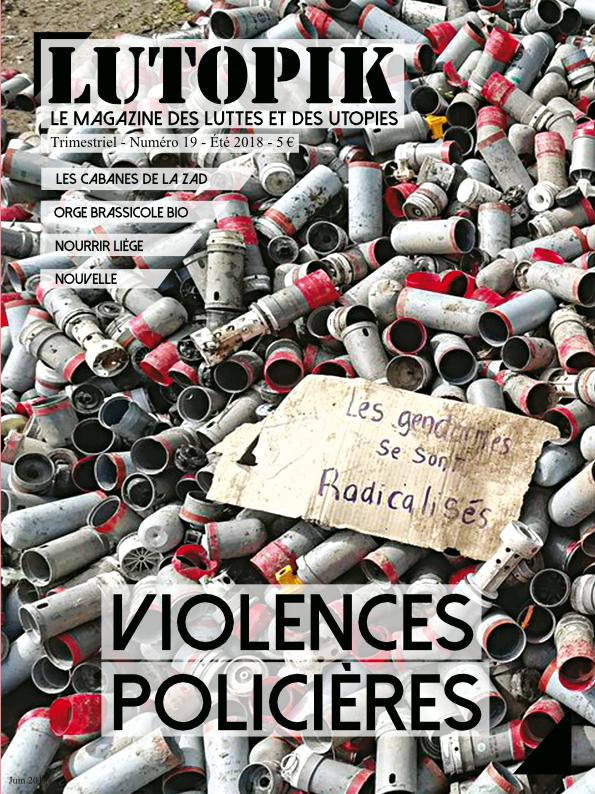

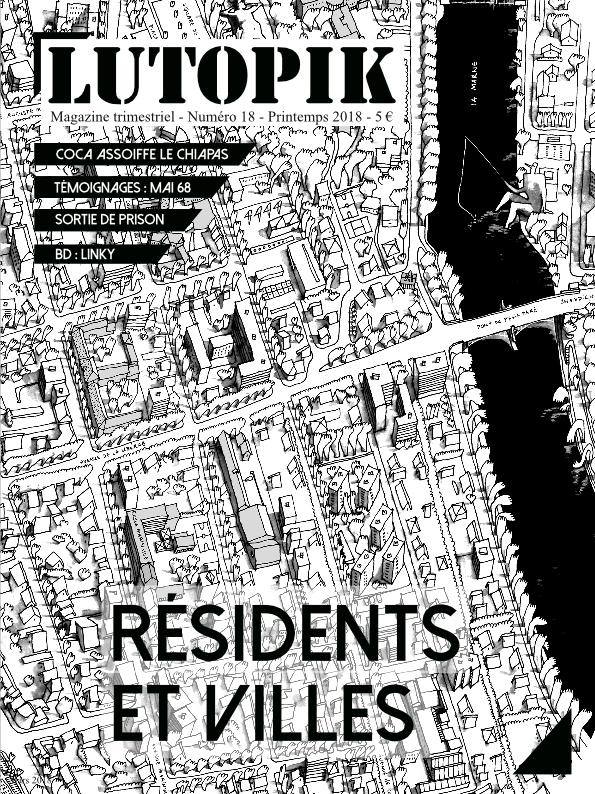

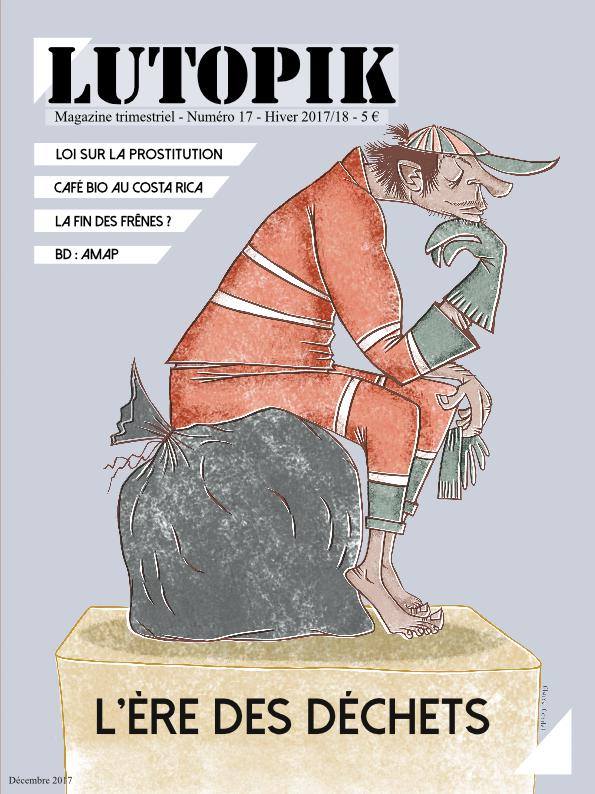

Cet article a initialement été publié dans la revue Lutopik numéro 11 parue à l'été 2016. Il est issu du dossier intitulé "Regards sur le travail". Pour commander un numéro, ou vous abonner, rendez-vous ICI.

Commentaires

Quel témoignage