Loups et éleveurs peuvent-ils cohabiter ?

Depuis le retour du loup en France au début des années 1990, les attaques contre les troupeaux d’élevage se multiplient. Les relations entre l’animal et le monde pastoral sont délicates et des mesures sont prises pour permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité tout en préservant le grand prédateur.

Depuis le retour du loup en France au début des années 1990, les attaques contre les troupeaux d’élevage se multiplient. Les relations entre l’animal et le monde pastoral sont délicates et des mesures sont prises pour permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité tout en préservant le grand prédateur.

C’est dans le petit village de Glandage, dans la Drôme, que Thomas Vernay s’est installé en 2005. Sur les hauteurs de cette commune du Haut-Diois, à environ 1.000 mètres d’altitude, il s’est lancé avec un associé dans l’élevage de chèvres cachemire destinées à la transformation de la laine. « Tout s’est bien passé jusqu’en 2010 où on a eu la première attaque au village. Auparavant il y en avait eu seulement quelques-unes en alpage. Là, c’était à la ferme. Une meute de sept loups s’était installée dans le secteur et a fait des dégâts ». Fin 2012, après une douzaine d’attaques sur sa ferme donnant lieu à indemnisation, Thomas et son associé n’ont plus que 90 chèvres sur les 150 qu’ils possédaient. Écœurés, les deux associés finissent par jeter l’éponge et abandonnent l’élevage. Depuis, Thomas est devenu l’animateur salarié du pôle prédateurs de la Confédération Paysanne, où il accompagne les éleveurs et les bergers touchés par des attaques.

Dans le département voisin des Hautes-Alpes, Olivier Bel a lui aussi été confronté aux loups. Installé à La Roche-des-Arnauds, près de Gap, il possède aujourd’hui 140 brebis pour la viande et la laine, alors qu’il en a eu jusqu’à 300. Il a subi plusieurs attaques, notamment en tant que berger dans les alpages, il y a deux ans. « C’était un été au-dessus de Barcelonnette, j’ai perdu 30 bêtes sur 350. Ce sont des pressions permanentes, la peur de s’endormir, le stress de découvrir ses bêtes égorgées... »

Une réinstallation favorisée

À la fin du XVIIIe siècle, la France comptait entre 10.000 et 20.000 loups. Éradiqué dans les années 1920-1930 (même si quelques loups ont été observés épisodiquement au cours du XXe siècle), l’animal est revenu naturellement au début des années 1990, depuis l’Italie. Le loup profite alors d’une dynamique favorable, avec notamment son statut d’espèce protégée. La convention de Berne de 1979 et deux directives européennes de 1992 et 1997 interdisent de le tuer. La France ratifie la Convention de Berne en 1989 et adopte en 1994 la directive européenne Habitats-Faune-Flore de 1992 qui lui donne un statut d’espèce « strictement protégée ».

Ce cadre de protection inédit favorise le processus de recolonisation du loup à tel point qu’il n’est aujourd’hui plus une espèce menacée d’extinction dans le monde[1]. À l’échelle de l’Europe, sa population est estimée entre 10.000 et 15.000 individus. En France, le dernier comptage publié fin mai 2017 par le réseau Loup/Lynx de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) recense 360 individus présents actuellement sur le territoire. Il y en avait 292 en 2016. La population a donc augmenté de 23 % et s’est installée sur de nouveaux territoires. Selon l’ONCFS, la France compte 57 zones de présence permanente (ZPP) dont 42 sont constituées en meutes (elles contiennent en général de 2 à 10 loups). Ces zones ont doublé tous les cinq ans au cours de ces vingt dernières années. Les Alpes-Maritimes sont les plus peuplées, mais on retrouve des loups dans plus de 30 départements du sud-est, du Massif central, des Pyrénées, mais aussi de la Lorraine, des Vosges ou de Franche-Comté.

Cette forte augmentation s’est rapidement fait sentir sur les activités pastorales des départements concernés. Le « bol alimentaire » du loup est habituellement composé d’ongulés sauvages : chamois, cerfs, chevreuils, mouflons (et ponctuellement d’autres proies : rongeurs, lièvres, gros insectes), mais il peut aussi s'attaquer aux ongulés d’élevage. C’est notamment le cas dans des régions où les troupeaux ovins sont élevés de manière extensive, avec une faible densité d’animaux à l’hectare. Les attaques sont particulièrement dures pendant l’estive, quand les troupeaux sont emmenés paître en altitude.

Une protection délicate

Pour compenser le manque à gagner, les éleveurs reçoivent des indemnisations. Une aide directe aux animaux tués est d’abord accordée à l’éleveur : pour une brebis, le montant moyen est de 160 euros. Toutefois, la bête doit être identifiée rapidement . « On a 72 heures pour retrouver la médaille sur la tête de la bête. Il faut faire vite pour retrouver les carcasses, car les vautours viennent rapidement manger, c’est vite nettoyé... », poursuit Thomas Vernay. L'éleveur doit ensuite contacter l'ONCFS qui est chargé de constater que l'attaque est bien le fait du loup. Dans un second temps, l’État indemnise l’éleveur pour le remplacement des bêtes, jusqu’à 525 euros si c’est une brebis fromagère.

Depuis le retour du loup en France, les actes de prédation contre les troupeaux de moutons et brebis se multiplient. Pour l’année 2016, la DREAL Auvergne Rhône-Alpes a recensé 9.788 ovins tués ayant donné lieu à une indemnisation ou à une instruction en cours dans 25 départements[2]. La tendance à la hausse semble se poursuivre pour 2017. Au 30 avril de cette année, 1.726 victimes avaient déjà été comptabilisées, pour 433 constats indemnisés et en cours d’instruction. En 2016 à la même période, le nombre de victimes était de 1.353. Au total, l’État consacre plus de 30 millions d’euros au sujet du loup, dont seulement 2,5 millions concernent les indemnisations. La plus grande partie du budget est consacrée aux mesures de protection (environ 22 millions).

Pour parer les attaques, l’État encourage les éleveurs à mettre en place des mesures de protection. Outre la préconisation d'une présence humaine en journée, ils doivent désormais installer des parcs électrifiés le jour, et des parcs de regroupement la nuit (ou rentrer les bêtes dans la bergerie). « Certains éleveurs passent la nuit à proximité de leur troupeau, ça m'est arrivé de le faire, mais ce n'est pas tenable pour sa vie privée », ajoute Thomas Vernay. Ils peuvent utiliser une méthode d’effarouchement pour dissuader les loups d’attaquer le bétail, comme une source lumineuse ou sonore ou un tir non létal. L’État les incite également à être accompagnés de chiens de protection et fournit une aide de 350 € pour l’achat et de 650 € par an pour la nourriture. Thomas Vernay a pris deux bergers d’Anatolie, mais le chien le plus emblématique est le fameux « patou », le Montagne des Pyrénées, qui peut coûter 700-800 euros. « Avec mes deux chiens, pour 150 bêtes, on n’a plus eu d’attaques à l’intérieur des parcs mais les loups se sont adaptés. Ils tournaient autour du parc pour faire peur aux chèvres, en faire sortir quelques-unes et les tuer à l'extérieur du parc », assure-t-il. Mais les quelque 2.000 chiens de protection que l’on trouve aujourd’hui en France ne sont pas sans poser certains problèmes. « Il y a une multiplication des conflits sociaux, certains chiens sont devenus agressifs avec les randonneurs. Il faut les éduquer pour être réactifs avec le loup, mais pas avec les passants... »

Mais ces dispositifs ne sont pas efficaces partout. « En alpage, le fait d’avoir des chiens, un berger et des parcs clôturés est ce qui fonctionne le mieux aujourd’hui en terme de protection. Mais on n’a pas de solution sur les fermes », constate-t-il. La faute selon lui à une organisation « par lots, qu'il n'est pas possible de modifier » : les brebis d’un côté, les jeunes dans un parc, et les béliers dans un autre parc. « Cette gestion suppose de multiplier les moyens de protection, ce qui devient ingérable techniquement et financièrement. »

Des tirs encadrés

Bien que le loup reste une espèce strictement protégée, des dérogations à ce statut sont prévues. Depuis 2004, des autorisations d’abattage peuvent être accordées (hors parcs nationaux ou réserves naturelles) si trois conditions sont remplies : lorsque des dommages importants sont provoqués sur les troupeaux, lorsque les moyens de protection sont inefficaces et lorsque le maintien de la population de loups est dans un bon état de conservation.

Ce « protocole de prélèvement » autorisant l’abattage de loups comporte plusieurs étapes. Le processus commence par les tirs d’effarouchement, avec des balles en caoutchouc ou en plomb pour effrayer les loups ; puis les tirs de défense, lorsque les loups attaquent ; suivis par les tirs de défense renforcée (plusieurs tireurs peuvent être présents en même temps). Ces derniers peuvent être réalisés par une Brigade d’intervention de l’ONCFS lorsque l’éleveur ne parvient pas à se débarrasser des loups. Chaque année, l’État fixe également un nombre de loups à abattre. Ces tirs de prélèvements peuvent être effectués soit par des chasseurs en battue, s’ils voient un loup, soit par une équipe de l’ONCFS. Pour les syndicats agricoles, ces dispositions permettent d’apporter une réponse juste aux actes répétés de prédation. « Ce qu’on veut, c’est montrer au loup qu’il peut ne pas être impuni, qu’il apprenne à avoir peur de l’homme », estime ainsi Michèle Boudoin, présidente de la Fédération nationale ovine (FNO), une association de branche de la FNSEA.

Une situation qui n’est pas du goût des associations de défense de la nature. « Globalement, on admet évidemment qu’on puisse tirer sur un loup qui s’approche du troupeau. Mais ces arrêtés sont pris à l’aveugle, c’est un pied de nez fait aux naturalistes », estime Hervé Boyac, administrateur de l’association Ferus, membre du réseau Cap Loup. « Les tirs de prélèvement, en dehors d’un acte de prédation, sont de la chasse, on va tuer un loup au hasard qui n’a pas mangé de mouton et qui n’en mangera peut-être jamais de sa vie... ».

« Si on n’abat pas les loups, ce sont les éleveurs qu’on tue »

En 2016, l’arrêté ministériel autorisait la destruction de 36 loups pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Ce plafond a été atteint début avril 2017, et un nouvel arrêté publié le 19 avril 2017 autorise l’abattage de deux loups supplémentaires d’ici fin juin 2017, dans le cadre d’opérations de tirs de défense et de défense renforcée. Fin mai, ces deux tirs avaient déjà été effectués. Le texte du 19 avril prévoit que deux autres loups pourront être tués ultérieurement, portant à 40 le quota de prélèvements depuis juillet 2016[3]. Le nombre de ces prélèvements autorisés représente un peu plus de 10 % de la population estimée. Mais pour Jean-David Abel, de France Nature Environnement (FNE), ces arrêtés de destruction accordés au monde agricole sont dangereux. « Pour nous, les tirs font partie intégrante de la coexistence. Il est normal que les hommes répondent en cas d’attaques. Mais il faudrait que les autorisations de destruction données par l’État restent à un plafond maximal pour ne pas faire régresser l’espèce. Or, aujourd’hui, le seuil de 38 ou 40 loups est énorme et extravagant par rapport à la situation. »

La principale question soulevée par ces prélèvements concerne en effet la viabilité de l’espèce. Un rapport, rédigé par 24 chercheurs et lancé par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et l’ONCFS a été remis au ministère de l’Écologie en mars 2017. D’après l’étude, « les prélèvements légaux ne devraient pas, s’ils sont purement additionnels aux autres causes de mortalité, dépasser 10 % de l’effectif estimé pour que la population présente un bilan numérique au moins stable ». Selon l’expertise, la mortalité du loup ne doit pas dépasser le seuil de 34 %, à partir duquel la population pourrait diminuer. Toutefois, la récente augmentation des effectifs recensée par l’ONCFS à la sortie de l’hiver 2016-2017 pourrait entraîner de nouvelles autorisations de tirs. Si France Nature Environnement ne craint pas de tirs « effectués dans un cadre dérogatoire, justifiés par des dommages à répétition », la fédération s'oppose à des autorisations délivrées « sous les pressions locales sans proportion avec les dommages ou sur des zones dépourvues de moyens de protection, et qui ne seraient qu'un outil de régulation de la population de loups », dénonce Jean-David Abel. Pour Thomas Vernay, de la Confédération paysanne, « la cohabitation est impossible en l'état. Si on n’abat pas les loups, ce sont les éleveurs qu’on tue d’une certaine manière. On les voit se retirer des zones de pâturages, cloisonner les bêtes la nuit... Ils sont à bout moralement, certains arrêtent à cause du prédateur ». Toutefois, l'ancien éleveur rejoint la position de FNE et croit possible une coexistence avec les loups « si les prélèvements sont ciblés et effectués en fonction des dégâts aux troupeaux mais pas dans un cadre de gestion de l’espèce, avec des plafonds annuels », pense-t-il.

Le loup, un bouc émissaire ?

Du côté des associations, on trouve surtout que le loup a bon dos. « Les éleveurs sont confrontés à de multiples difficultés, qui ne peuvent se résumer qu’à la présence du loup », estime Hervé Boyac, de l’association Ferus. « Il y a un contexte général morose dans la filière. Les gens mangent moins de viande, l’agneau français se vend de moins en moins bien, à cause de la concurrence avec celui d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande. La consommation d’agneau est de moins de 3 kg par personne et par an. » Cet argument fait fulminer Michèle Boudoin, de la FNO. « Je ne peux plus laisser dire que le loup serait un bouc émissaire ! La filière ovine va mieux depuis 2010, mais on ne peut pas assurer notre cycle normal de production dans les zones prédatées, car le stress engendre des avortements. Ce qui nous manque dans ces territoires, c’est l’agneau ».

Plus que tout autre sujet, la question du loup divise profondément la population dans les zones concernées. Parmi les protagonistes, beaucoup veulent pourtant dépasser les clivages et trouver des solutions ensemble. « On essaie de sortir d’un conflit très manichéen. On n'y arrivera que parce qu’on aura trouvé des solutions ensemble, acceptables par les uns et les autres. Il n’y aura pas demain des loups partout et pas d’éleveurs, ou des éleveurs et plus de loups... », affirme Jean-David Abel, de FNE. Mais même au sein du monde associatif, ce discours est difficile à porter. « Cette volonté d’échange avec les éleveurs, les syndicats, n’est pas bien vue par certains. Il faudrait que l’on ne défende que le loup, s’agace-t-il. La question est celle de l’évolution psychologique et culturelle de l’espèce humaine pour comprendre que le loup est une espèce qui a sa place. C’est un travail de l’espèce humaine sur elle-même, pas seulement un rapport de forces. »

Clément Barraud

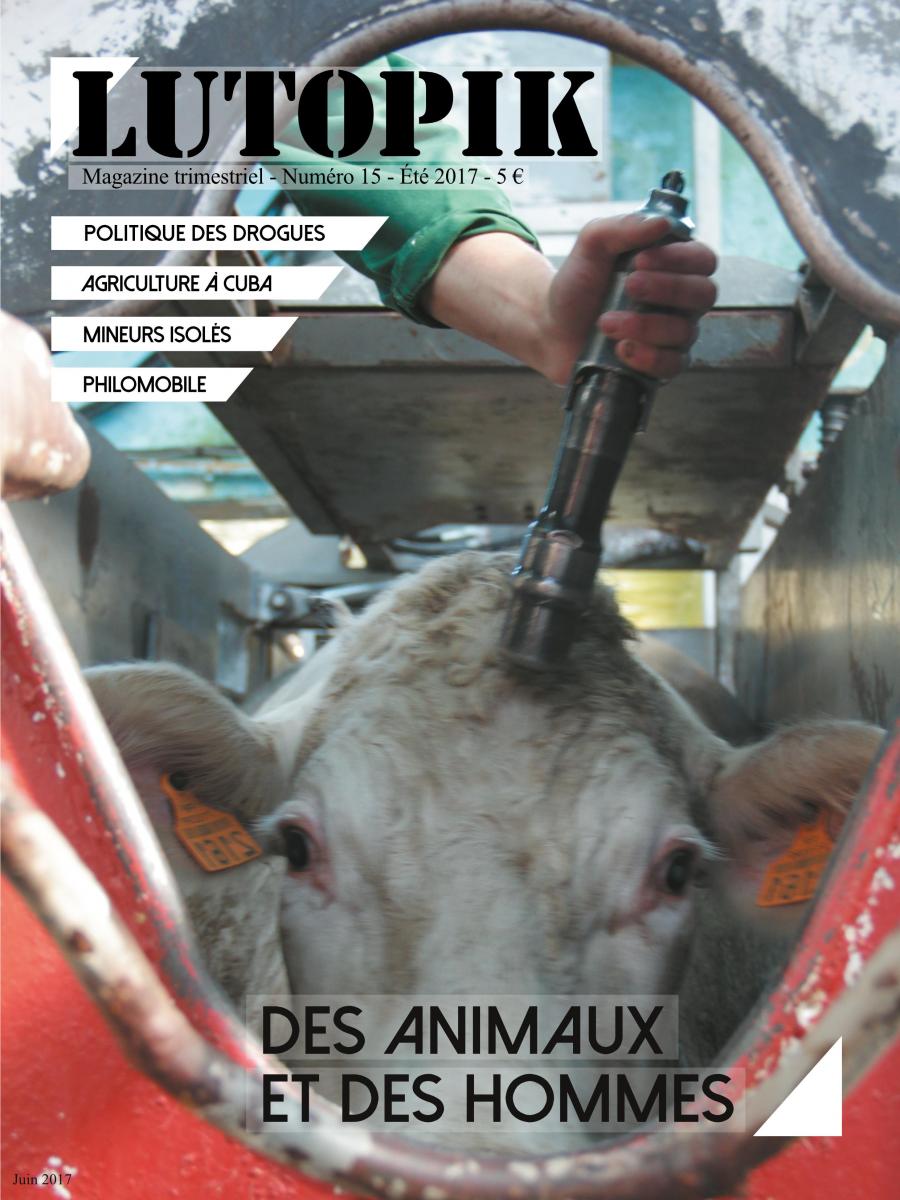

Photo de Une : Charles Metz (FNE)

L’Italie, un modèle ?

Les défenseurs du loup en France citent souvent l’Italie comme l’exemple d’une cohabitation possible entre le prédateur et l’activité pastorale. La différence fondamentale est que le loup, strictement protégé depuis 1971, n’a jamais disparu en Italie. La population est passée d’une centaine au début des années 1970, à un chiffre aujourd’hui compris entre un minimum de 1.200 et un maximum de 2.500 individus, selon les estimations officielles. Mais contrairement à la France, l’Italie ne fait pas de recensement précis de la population ni des dégâts causés. Les bergers parviennent à limiter les attaques avec une présence continue en journée auprès des bêtes, le recours à des aide-bergers, des clôtures électriques la nuit, l'aide de chiens... Mais selon Thomas Vernay, de la Confédération paysanne, « depuis quelques années, les attaques se multiplient contre les troupeaux. Jusqu’à présent l’Italie n’a officiellement jamais demandé de dérogation pour le tir d’un loup. Mais officieusement, il y a un recours assez important au braconnage ». Selon les associations italiennes de protection du loup, le nombre de braconnages est ainsi estimé à 300 par an. Toutefois, la situation est sur le point d’évoluer. L’État italien prépare un « Plan de protection et de gestion » qui prévoit une vingtaine de mesures, d’un meilleur recensement à l’accélération des procédures d'indemnisation. Mais une disposition a soulevé une vague de protestations : l’autorisation d’abattre jusqu’à 5 % de la population de loups sur le territoire par an (soit entre une cinquantaine et 90 animaux). Une pétition a recueilli plus de 245.000 signatures. Face à cette fronde, l’adoption du plan, prévue en février, a été plusieurs fois reportée. Signe que de l’autre côté des Alpes, le sujet divise également.

1. Depuis 2004, le loup est classé dans la catégorie « préoccupation mineure » de la liste rouge dressée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

2. Il ne s’agit pas de données stabilisées, puisque des constats d’attaques sont toujours en attente de validation. Le nombre total de victimes peut donc être plus important.

Cet article a été initialement été publié dans le dossier consacré aux rapports entre les Hommes et les animaux paru dans Lutopik #15. Pour le commander, ou vous abonner, c'est ICI.